作者:操瑞青 南京师范大学新闻与传播学院研究员

出版:2024第四期 中国社会科学

报告人:纪冰洁,合肥大学语言文化与传媒学院2024级硕士研究生

一、 引言

论文聚焦19世纪西方“newspaper”传入中国后的命名转译过程(“京报”→“新闻纸”→“新报”→“报”)。以译名变迁为视角,深入剖析中西媒介如何通过“互为阐释”建构起中国社会对该媒介的独特认知。研究揭示:每一次译名更迭都调动了本土沟通文化的相关范畴(如媒介分类、信息源标准、历史叙事),折射出认知逻辑的转变,并最终阐明“嵌构式生成”这一跨文化交流的核心机制旨在通过译名流变,理解中国近代报业实践特色形成的深层文化逻辑。

二、 作者介绍

操瑞青,男,1991年7月生,南京师范大学新闻学博士,现为南京师范大学新闻与传播学院副教授、新闻系主任、民国新闻史研究所副所长。主要从事中国新闻史等领域研究,尤其关注晚清民国的报刊史议题。主持国家社科基金青年项目1项;在《中国社会科学》《新闻与传播研究》《国际新闻界》《新闻大学》等权威期刊发表独作和一作论文10余篇;获江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖、三等奖各1项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)青年奖1项,全国新闻传播学优秀论文奖2项;学位论文《有闻必录:一个中国新闻口号的兴衰》被评为江苏省新闻传播学科的第一篇省优秀博士论文。

三、 研究方法

文章主要使用文献分析法,通过系统梳理19 世纪中西交流相关的文献资料,包括英华字典(如马礼逊《英华字典》、卫三畏《英华分韵撮要》)、传教士著作、中文报刊(如《察世俗每月统计传》《申报》)、官方奏折(如林则徐奏折)、文人日记(如薛福成日记)等,还原 “Newspaper” 译名从 “京报”“新闻纸”“新报” 到 “报” 的演变轨迹。

四、 创新点

创新一:提出“嵌构式生成”理论框架

突破单向“文化移植”或“本土化”范式,创造性提出中西媒介认知通过双向互释(以西释中/以中释西)实现动态嵌合。如:

l 西方用gazette阐释京报时,反向塑造了自身对华认知;

l 中国用“辕门报”翻译newspaper时,重构了本土媒介分类逻辑。

创新二:揭示译名背后的认知机制

发现译名变迁是媒介分类思维的实践载体:

l “新闻纸”借民间单页印刷品之名,激活周期性媒介认知;

l “新报”依托官民二分框架,建构公众性话语;

l “报”通过历史溯源将京报形塑为newspaper的本土源头。

五、 全文梳理

(一)研究问题

此后学者多次探索该问题,既有成果虽勾勒出译名变化的外在表现,却长期未解决最核心难题,即newspaper究竟在何种认知逻辑上会被转译为中国的 “报”?

在本篇论文中作者将解决两个核心的问题:

1. 西方命名为newspaper的媒介为何被译为不同的中文名称?

2. 译名变迁为中国读者理解外来媒介建构起哪些不同于西方的认知?

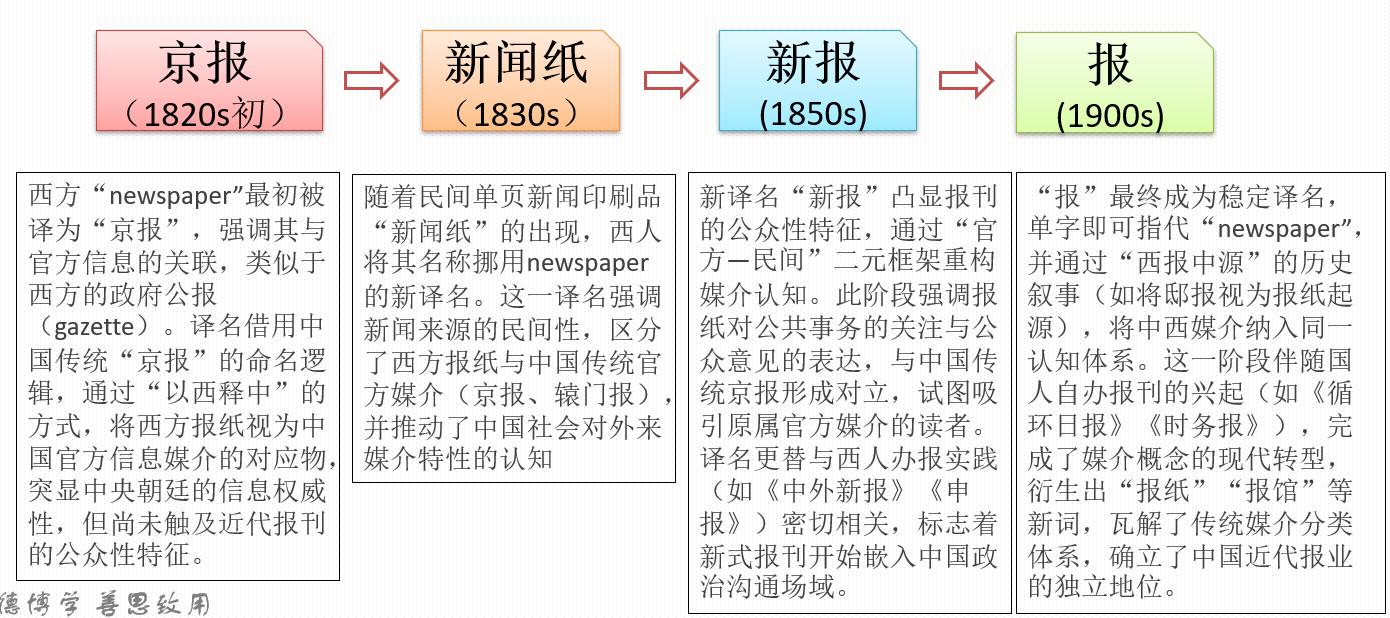

(二)译名变迁的四个阶段

1. 第一阶段:“京报” 与中西媒介互释的起步(1820s)

一方面,西方newspaper与中国京报等媒介在面向各自社会的跨文化互动中互为构成。京报进入西方要被newspaper、gazette等概念加以翻译和阐释(以西释中),newspaper进入中国则要被“京报”“辕门报”等概念加以翻译和阐释(以中释西)。另一方面,不同阐释取向凸显出不同文化在认知过程中的主导地位。

“以中释西”凸显出中国沟通文化的主导。前文提到,newspaper和gazette在西方本有差异,且属于泛指和特指之差异。但当它们被区分翻译为“京报”或“辕门报”后,这种差异变成信息来源之不同,媒介认知悄然转变。反之,“以西释中”凸显出西方沟通文化的主导。

比如,乾隆年间的来华传教士钱德明(Jean-Joseph-Marie Amiot)即指出,最初将京报传入西方时赋予了它gazette译名,导致西人对京报认知出现偏差,认为它和18世纪西方公报媒介类似,夹杂着“轻率的猜测、错误的推理和荒谬的流言”,但事实并非如此。

上述机制揭示出文化互鉴的首个基础特征,即自主性。不同社会的语言符号是文化自主性发挥作用的核心方式,事物的跨文化交流应当积极嵌入对方的语言体系。传教士等来华西人很早意识到这一点,他们曾仔细讨论汉语的语言特性,指明在中国传播西方思想观念需要“披上本土的外衣以正确展示出来”。

2. 第二阶段:“新闻纸” 与媒介形态的本土认知(1830s-1850s)

鸦片战争前,在华西人极力探查中国情报时,注意到中国民间偶尔出现的“新闻纸”,指明其“在重大事件发生后沿街兜售”。至此,在京报、辕门报之外,西人接触到另一种本土物质媒介。

在中国媒介的多方参照下,西人挪用民间印刷品之名“新闻纸”称作为newspaper的新译名——这一译名更能凸显西方大众媒介的某些文化特性(出版方式的周期性、信息来源的民间性以及表达内容的宽泛性)。

上述史实表明,跨文化交流中的参照对象长期处于变动之中。参照行为并非一蹴而就,而是复杂、动态且多元的过程。人们常在不同对象间穿梭,寻求更契合的互释方式。并且,参照对象的转变代表着文化互释重心的转变,新对象迁移、放大,新增甚至掩盖了外来媒介的某些文化特征。

以民间新闻纸为参照,作为newspaper新译名时,就把西方沟通理念嵌入了中国,动摇了国人原有的文化认知。此前国人不会将沟通媒介是否周期出版、信息来源是否属于民间、表达内容是否宽泛等视为重要问题,此后逐渐转变。

译名“新闻纸”凸显出文化互鉴的另一特征,即多元参照性。

学术界误解该译名,正是未意识到它是newspaper参照另一本土媒介的结果。参照活动是符号转译得以实现的手段,一种文化中的事物要在另一种文化中被交流,必须与后者广泛参照,并可能率先被呈现为后者的多重面貌。

3. 第三阶段:“新报” 重塑公众性特征(1850s-1870s)

维持newspaper媒介的报道实践要调动西方沟通文化的整套概念,它们都要被置于中国沟通文化的本土概念网络中才能被阐释。其中最重要的本土概念,便是“报”。

“新报“之”报“。“报”在古代是动词“告知”含义,近代可作为名词使用,基于论文中从古到今的变化的梳理,可以看出新式刊物的核心实践——报道新闻——一种告知行为,推动了”新报“等与”报“相关的概念发生转型。

“新报”之“新”。“新报”的兴起,在于它重新关联了被“新闻纸”译名区隔开的newspaper和京报,将西方媒介某些新的文化特征再次嵌入本土社会。“新”指的就是西方大众媒介的一个核心属性——公众性(public)。公共性是大众媒介最重要的社会功能,其做法是报道公共事务、发表公共意见等。在京报等本土媒介参照下,西人以“新报”之名向中国读者阐释了外来媒介独特的公众沟通功能。

译名“新报”的确立,以一种全新的认知视角将西方newspaper嵌入中国社会。它建构起中国新式报刊独特的公众沟通特征,为理解新式媒介的公共沟通功能提供了最基础的认知框架(“官方-民间”的结构化思维),对中国沟通文化形成很大冲击。

可以看出,不同文化的交流互鉴重塑了互动中的文化双方。在与外来文化互鉴融通中,本土文化通常会被创造性改变。

4. 第四阶段:“报” 的转型与媒介历史再阐释(1870s-1900s)

译名“报”的确立代表着交流互鉴可能形成的最大冲击,可彻底瓦解以古代之“报”为核心概念搭建的原有媒介体系,塑造出近代中国新沟通文化。

“报”出现的原因之一:文化交流互释带来的“西报中源”观

19世纪早期,西人便以newspaper历史审视京报,“以西释中”取向令西人惊叹京报存在的历史久远。19世纪中后期,国人也意识到这一观点,开始“以中释西”反向阐释newspaper的历史。

国人的“以中释西”突出表现为“西报中源”观。国人称邸报是最古老的报纸,甚至强调newspaper是借鉴邸报而来。译名“报”迎合了国人的文化心理,为外来媒介成功镶嵌了本土源头。

“报”出现的深层原因之二:新媒介的本土实践推动

1874年《循环日报》创办后,国人开始踊跃从事报刊事业。戊戌变法时期,国人掀起办报高潮。这批报人面临双重任务,既要吸纳士人读者,又要在以京报为代表的传统沟通制度下寻求合法性。

当时可行的办法就是,将新旧媒介融为一体,把后者转化为前者的源头,为读者和官方接受新媒介给出了历史性的理由。

自“报”之后,newspaper译名得以固定。它将交流互鉴形塑的媒介认知完整嵌入中国,通过自我转型方式带来新的沟通文化,有别于同时期西方,也有别于古代中国。

从这一过程,可以看出两种文化互鉴融通的最剧烈后果,莫过于一种文化推动另一种发生整体转型。这种转型不是某种文化将自身内容直接添加到另一种文化上,而是后者在前者影响下,不断容纳前者并从内部调整自身,最终在后者内部促成结构性转换。转型后的文化体系及不等同于转型前的本土文化,也不等于推动其转型的外来文化,它虽然同时保留两者的某些特征,但实际上属于交流互鉴催生的新产物。

六、 结论与启示

(一)上述研究问题

1. 西方命名为newspaper的媒介为何被译为不同的中文名称?

2. 译名变迁为中国读者理解外来媒介建构起哪些不同于西方的认知?

(二)问题的回答

1. Newspaper译名变迁源于中西媒介的互参互释

2. 中西互释建构起国人对新式报刊的独特理解,为近代报业的特色化实践奠定了基础。

(三)思路分析

第一,与京报等古代媒介的文化参照和读者竞争,让中国新式报刊的媒介形态有着内在生成逻辑。

第二,受古代沟通实践影响,近代报业的公众沟通功能嵌入在“上(官方)—下(民间)”对应的二元认知框架中。

第三,将“报纸”媒介纳入中国沟通文化加以阐释,为其不同层次的认知理念涂抹上本土色彩。

(四)启示:“嵌构式生成”的文化逻辑

作为中西互释的产物,newspaper译名变迁更折射出中外文化互鉴融通的一项基础逻辑,作者称之为“嵌构式生成”。

l 核心定义:

嵌构式生成:指两种文化在交流中,通过将彼此元素嵌入对方的语言体系、认知框架和实践逻辑中,形成双向互构,最终催生出既非完全本土、亦非完全外来的新文化形态。这一过程既保留原有文化的自主性,又推动其内在转型。(就像用不同颜色的毛线编织毛衣——两种文化像毛线一样互相缠绕、交织,最后织出一件既有原来颜色,又有新图案的毛衣)

l 逻辑特征:

1.互嵌性

外来文化需嵌入本土文化的内在理路。例如,“新闻纸”译名成功的关键在于其与中国民间单页新闻印刷品的实践结合,而非单纯模仿西方术语。反之,京报被西方译为“gazette”,也需适应西方对官方公报的认知框架。

2. 动态互构

文化元素在交流中不断调整和重构。如“新报”取代“新闻纸”,源于西人办报实践中对中国“官方—民间”二元思维的适应,将公众性(public)转化为中国化的政治沟通框架。

3. 系统性转型

文化体系整体发生结构性变化。例如,“报”的最终确立不仅改变了单个词汇的语义,还瓦解了中国传统的媒介分类体系(驿报、塘报被弃用),衍生出“报纸”“报馆”等新概念,形成近代媒介认知的基础。

编辑:纪冰洁

初审:刘露

复审:许婧

终审:查金萍