我院青年教师杨雯杰博士成功制备了核壳结构的Bi@石墨炔纳米球,为钠离子电池实现了高倍率容量和优异的稳定性,相关成果于2025年5月以“Core-shell structured Bi@graphdiyne nanospheres enable high rate capacity and outstanding stability for sodium-ion batteries”为题发表于中科院1区Top期刊《Chemical Engineering Journal》。我院杨雯杰博士和2021级硕士研究生周乾坤为论文共同第一作者,杨伟教授、卫春祥副教授和香港理工大学Anthony C. Y. Yuen助理教授为论文共同通讯作者,合肥大学为第一单位。

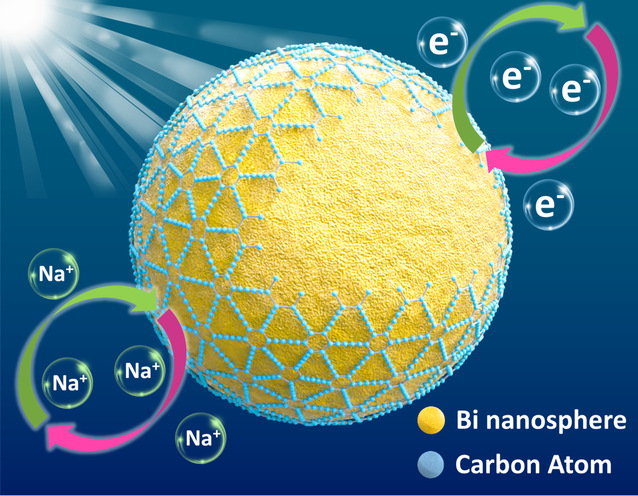

铋因其超高的理论体积容量,成为钠离子电池(SIBs)极具前景的电极材料。然而,其实际应用受到循环过程中显著体积膨胀的阻碍,导致容量快速衰减。本研究报道了Bi@GDY的合成——一种通过原位催化生长法制备的纳米复合材料,由包裹在石墨炔(GDY)核壳结构中的铋纳米球组成。这种独特结构有效缓解了体积膨胀,同时增强了钠存储性能,展现出优异的电化学特性,包括高容量、卓越的循环稳定性和宽温域稳定性能。Bi@GDY阳极在3000次循环后仍保持361.6 mAh g-1的高容量,容量保持率达96.9%。原位和非原位表征揭示了增强的反应动力学,并证实了特征性合金化/脱合金机制。此外,Bi@GDY//NVP全电池在700次循环后实现183.2 mAh g-1的容量,保持率为86.9%,突显了其在实际钠离子电池应用中的潜力。这些发现表明Bi@GDY是下一代钠离子电池极具应用前景的电极材料。

(撰稿人:杨雯杰;初审:陈静怡;复审:胡恩柱;终审:杨伟)