能源材料与化工学院始终秉持“服务国家战略、赋能安徽发展”理念,在新能源、新材料等领域深耕不辍。值此合肥大学第一次党代会即将召开之际,学院正以学科建设为抓手,书写高质量发展的新答卷。

党建铸魂:筑牢发展“红色根基”

学院坚持“党建引领学科、党旗映照科研”,以“四化并举、六三聚力、四航引领”模式,将党组织优势转化为引领学科发展的核心竞争力。近五年,学院4次获合肥大学“先进基层党组织”称号,获批安徽省党建工作标杆院系培育创建单位,成功培育全国样板党支部1个、全省样板党支部2个、安徽省四星级党支部2个,建有安徽省教工党支部双带头人工作室1个,1个支部入选合肥市城市建设领域基层党建领航计划培育库,1人获评合肥市优秀党务工作者。

党员先锋在育人科研一线发光发热:教师党员中,多人获省级教学名师等荣誉,两位学者2023-2025连续3年入选全球前2%顶尖科学家;学生党员中,多人获安徽省研究生党员标兵等荣誉。党员群体带动全院形成“比学赶超”态势,为学科发展凝聚强大力量。

育人筑梦:培育皖企“栋梁之材”

学院立足应用型定位,紧扣安徽新能源、新材料和绿色化工产业需求,构建“校企协同、双元共育”育人体系。携手大众学院组建新能源材料与器件专业双元制特色班级。企业专家与校内教师联合授课,将课堂搬进企业车间,实现教学与产业需求同频共振。学院与国轩高科共建省级新能源现代产业学院,聘请企业技术骨干担任硕士生导师,2023年新增141名硕士研究生企业指导教师,打造“校企双导师、产学研一体化”育人格局。

育人成果丰硕。近五年,学院考研升学率从30%提升至37%,2025届化学工程与工艺专业毕业生考研录取率接近40%,2024年985、211高校录取占比超60%。学生斩获省部级以上科技竞赛奖项130项,其中国家级29项,获批国家级、省级大学生创新创业项目500余项。毕业生年终就业率均超95%,60%以上毕业生留在安徽发展,成为助力安徽产业升级的“生力军”。

科研突破:激活皖地“创新引擎”

学院锚定地方产业发展,聚焦安徽新能源、新材料等重点产业领域,搭建高水平科研平台,攻坚关键核心技术。近五年,建设安徽省绿色涂料高性能助剂工程研究中心、安徽省锂离子动力与储能电池产业共性技术研究中心等多个省级平台,形成“省级引领、校级支撑、院级筑基”的科研矩阵。

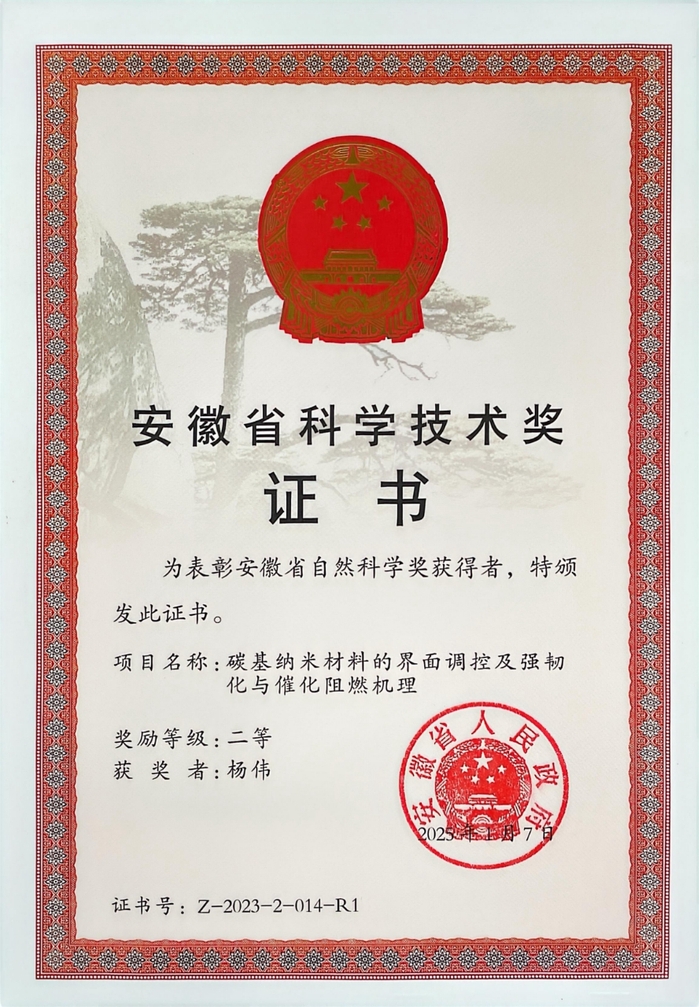

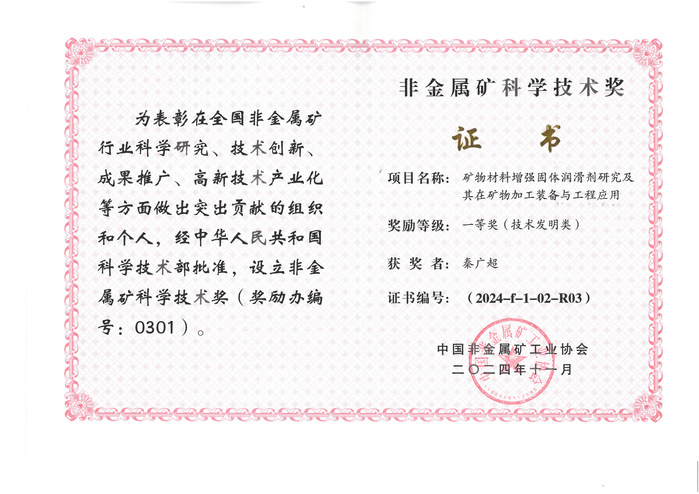

卓越成果彰显实力。近五年,学院承担国家自然科学基金项目13项,发表SCI论文235篇(其中中科院一区68篇),授权国家发明专利149项,出版英文专著2部,主导制定国家标准1项、行业标准1项。2022至2024年,纵向经费1215.1万元,横向到账1904.1万元,80%来自安徽本土企业,连续五年位居学校前列。2024年,学院获安徽省自然科学奖二等奖和非金属矿科学技术奖一等奖各1项,学术影响力与行业认可度持续提升。

服务安徽成效显著。秦广超团队研发的“高附加值碳酸钙材料绿色制备技术”获多项奖项,在池州、宣城等地推广应用。动力电池和功能材料团队紧扣合肥“新能源汽车之都”、“集成电路之都”建设需求,将成果赋能国轩高科、巡鹰集团等安徽新能源企业,助力提升本土企业电池性能与安全性,实现“科研扎根安徽、成果服务安徽”。

擘画新篇:开启服务安徽“全新征程”

站在合肥大学第一次党代会即将召开的节点,学院聚焦学科建设核心,推出“三大攻坚计划”。

一是学科攀峰计划:聚焦新能源、新材料、绿色化工三大方向,紧扣安徽产业需求,组建跨学科科研攻坚团队,联动省内高校协同创新,力争未来三年获批国家级项目10-15项、省部级科研奖励一等奖1-2项,优化学科布局,打造优势学科方向。

二是人才强院计划:坚持“引育结合、双轮驱动”,立足国际化定位,加大高层次人才引育力度。学院后续将靶向引进学科带头人1-2名(含海外高层次人才),保持每年5-8名优秀博士(含海外留学博士)的引进节奏。重点培育40周岁以下青年骨干,加速打造“老中青衔接、人才结构合理”的师资梯队。

三是平台升级计划:紧扣安徽产业创新需求,力争省级以上科研平台立项建设,推进大型仪器设备采购,扩建科研实验室。深化与本土龙头企业合作,共建联合实验室与工作站,推动科研成果在安徽转化落地,力争未来三年横向到账经费年均增长20%以上,为学科发展和安徽高质量发展提供科技支撑。

未来,能源材料与化工学院将以党代会召开为契机,锚定学科建设目标,紧扣学校办学定位,在教书育人中培育安徽英才,在科技创新中赋能安徽产业,在服务社会中彰显安徽担当,为合肥大学建设高水平应用型大学贡献“能化力量”,为安徽打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地书写卓越篇章。

来源:能源材料与化工学院 编辑:杨伟 预审:潇潇 审核:贾峰